伞墩位于周庄集镇北面,张家港畔。据宋代《太平寰宇记》载:“伞墩湖在县东三十五里,湖中土阜传为吴王八子墓。墩西侧有穴,平入深可十丈余,皆黄石所为,盖隧道也,今称仙人洞。”由此可见,春秋战国时吴王阖闾第八子死后葬于此地。

墩一般指地面隆起的土堆或高地,周庄镇一带称作墩的地名还有一些,除伞墩外,还有邬墩、龙爪墩、赶船墩等,据称古时砂山北面有七十二墩。

据考古资料证实,土墩葬是古代吴国的一种独特葬法。墓地一般选择地势高爽的地方,如高坡、丘陵、平地的高处,一般不挖圹穴,只是对地面以上加以平整,将死者及随葬品置于地面,然后用土加以掩埋,平地加封,形成馒头状的土墩。

当时,吴国人之所以采取土墩墓葬制,与这一带所处地区雨多潮湿、水患严重的自然环境有一定关系。为了防止水淹,自然要将墓置于高处,不用木质棺椁,只用石板隔潮。虽然如此,土墩墓中的尸骨经过千百年来的风吹雨侵,早已腐朽无存。

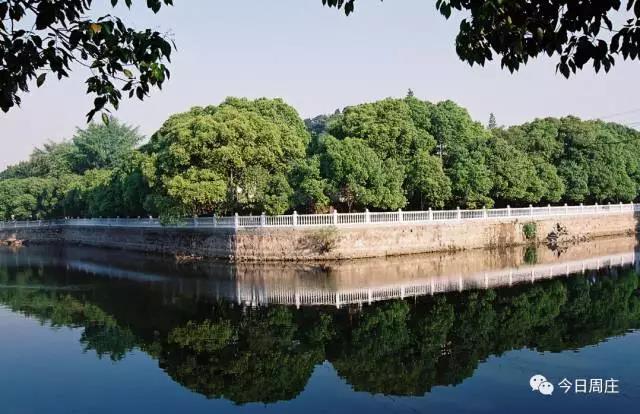

当时,在这里选定墓址后,便用四周挖掘起来的泥土堆成墓墩,低洼处形成湖,称为伞湖。伞墩占地47亩,墩的平面是正方形,剖面为金字塔形,墩围330米。坡上松柏苍劲,形状酷似伞盖,故称为伞墩。墓地四面环水,南面有一湖堤为通道。墓系石构建筑,两壁用大块黄石垒筑而成,顶部盖大石条。墓室两端早已打开,现为空穴。洞口门道高2.2米,宽1.9米,深32.2米,俗称仙人洞。洞口门额上刻有“珊瑚洞”三字。墓葬结构与文献所载吴王女藤玉墓“凿池积土、文石为椁”大致相符。

在伞墩东北有大松墩,发现有类似的石室墓,现残存长10多米隧道,其建筑结构、材料与珊瑚洞相似,纵剖面也呈等腰梯形。1976年洞内出土若干玉器、青瓷及印纹陶器,同伞墩相互补证,可确认为同属春秋晚期吴国的墓葬。

环绕伞墩四周的伞湖,碧波荡漾,景色绮丽。唐至德年间(756~758)将伞湖列为天下80个放生池之一。颜真卿曾书写有“放生池碑”立于伞湖之滨。南宋绍兴十六年(1146)列碑规定,禁捕捞,倡放养,止砍伐,励植树,遂使鱼类繁衍,群翔碧波,鸟禽栖息,羽蔽苍天。南宋江阴县丞苏磻写有《放生池记》,描述了当时景观:“江阴距城三十里,有伞湖焉。考之图牒不载,所自址势爽屹,其形蟠植若偃盖,然流水四环,有茂林修竹,荫映于其上,广闲静深,鱼鸟是宅,不劳修筑,宛然天成……”

伞墩南面为古建筑群。元代这里建成伞墩精舍院,后毁于兵灾。清道光年间,依墩势筑曹氏宗祠。曹氏宗祠是五开间三进的建筑,斗拱飞檐,木雕精致,陈设古朴。伞墩曹氏是明洪武年间(1368~1398)曹子英避战难,由中州迁移至此,明清两代从了不少人物。

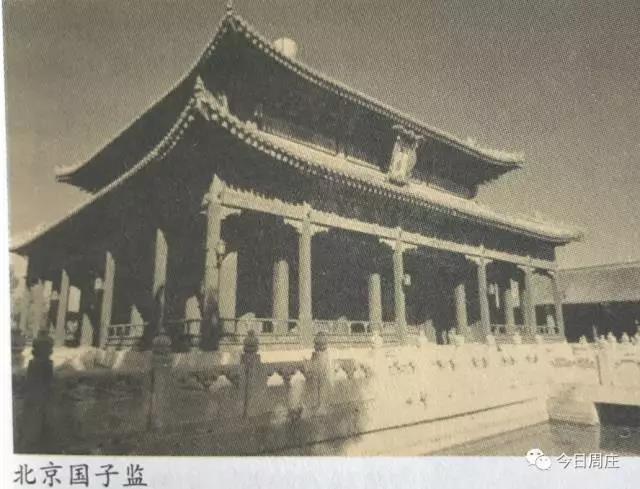

曹禾(1637~1700),字颂嘉,号未庵,又号峨嵋山人。曹禾从小跟名师太仓陆世仪学习,康熙三年(1663)进士。此后又考取博学鸿儒,任翰林院编修,受诏参与编修《明史》。历官内阁中书、国子监祭酒,因事去职归老家江阴。曹禾诗文学杜甫、韩愈,颇有长进,注重锤炼字句,寄意深婉,不以藻绘求工。在北京曹禾与田雯(曾担任江苏学政)、宋荦、王又旦、曹贞吉、颜光敏叶封、谢重辉、丁澎、汪懋麟齐名,王士禛称他们为“都门十子”。如《淮水叹》写:“黄河决,淮水涨,人民漂流,县官役民夫筑堤,鞭楚之声数百里”,寄寓了自己的情感。他的《秋夜述怀》,写自己兼济天下之老,也采取直叙铺陈的写法。曹禾的著作有《靖难十六功臣传》、《漫园文稿》、《未庵初集》、《蓉江曹氏仅存钞》。《江上诗钞》卷74收有曹禾的诗101首。

曹毓瑛(1812~1866),字琢如,又字子瑜。道光七年(1837)拔贡,授兵部七品小京官。后升主事。此后参加顺天乡试,中举人,升郎中。咸丰十年(1860)升鸿胪寺少卿。曹毓瑛精通历史掌故,熟悉内外政令,取得肃顺信任,被提拔成领班。咸丰帝外出狩猎,因事务繁多,拟在汉章京中选拔一名资深有才能者在军机大臣上学习行走。论条件,曹毓璜应当首选,可是却授给了焦祐瀛。曹敏瑛便怨恨肃顺起来。此后,曹毓瑛取得慈禧、慈安、奕的信任。肃顺与怡、郑二王等拒绝慈禧听政,曹毓瑛奉慈禧之命,将肃顺、载垣、端华等拿问治罪。曹毓瑛平肃有功,被任命为在军机大臣学习行走兼顺天府丞。随后,又任大理寺卿,授军机大臣,工部左侍郎,兵部左侍郎。太平天国起义失败后,曹毓瑛加头品顶戴,赐花翎,署兵部尚书。后来,又升左都御史,实授兵部尚书。曾毓瑛病死于同治六年(1866)。慈禧以同治帝名义下诏赠以太子少保衔,谥号为“恭悫”。

曹家达(1868~1938),字颖甫,号鹏南,晚号拙巢老人。光绪二十八年举人。他对文学有一定研究,著有诗词文集,如《古乐府评注》、《梅花集》等。1910年从江阴移居上海,任上海中医专门学校教授,兼辅元堂施医局诊疗工作,执教10多年,讲授中医经典《伤寒论》、《金匮要略》等课程。治学严谨,启迪后进,名中医王一仁、秦伯未、程门雪、丁济方、章次公等皆出其门下,一段时期江南形成了善用经方的曹派。他主张研究中医应从源寻流,不可舍本求末,在中医学术界有一定的地位。“八•一三”事变后,离沪返澄。12月7日,日军肆虐,一妇女被迫逃至曹家,曹柱杖怒斥日军暴行,被当场残害。医学著作有《曹颖甫医案》、《伤寒发微》、《金匮发微》、《经方实验录》等。

曹氏宗祠前竖有扣马石,两旁植银杏松柏。头进山门,二进家厅,屏门后建地台,飞檐戟角,宛如半座戏台。三进为祖先飨堂。宗厅上悬有“砥砺廉隅”匾额,系慈禧亲笔赐赠军机大臣曹毓瑛。东西侧厅各悬一匾,东为“博学宏词”,书曹忠等4进士名。西为“乐善好施”。厅堂东西两厢,八字排开“谥赠太子少保,钦赐紫禁城骑马、兵部尚书、军机大臣、顺天府丞”等10面头衔牌。

历史上,伞墩梅远近闻名。相传宋代有个曹文钟,曾任青岛知府,带回来一包梅核,将之种于伞墩。后来这里梅树越来越多,伞墩四周及附近村落广植梅树,一到梅开季节,登墩而望,雪海一片,香飘数里。四方游客争相前来赏梅。明人陈文纬有《伞墩观梅》诗云:“肫泥浅碧踏清痕,为访孤山香雪村。高士珑中才破梦,美人月下欲归魂。珠含老树初调笛,玉立空阶半掩门。犹有此间称雅静,群花围水水围墩。”

曾经担任清同治、光绪两代帝师、军机大臣的翁同龢两次慕名来到伞墩访梅。第一次是同治十三年(1874)正月,他在日记中写道:“十三日。西风甚紧,云阴如墨,十里许抵周庄。伯申呼肩舆三乘,两仆从行。入周庄街,出街望见散墩矣。道田塍中里许,于墩之北平畴,修竹古梅丛生者以百许,隔以篱落。种者皆曹姓,以梅为业,曰萧梅,实施大。枝干如铁如虬龙,皆五六百年物,风雨中花犹未放,三分而已,徘徊不能去。”第二次是光绪二十九年(1903),他因支持光绪维新变法被慈禧罢黜回常熟老家,二月初四日记写道:“晴,东南风,遂引看梅之兴。辰初抽帆,午正长泾,未正三刻泊周庄,有米肆,小坐。呼鹿头车,二里至散墩……仍由线路下寻梅园,梅园者农家分界结篱植援,萧疏可爱。最后得曹姓园,多老树,坐其下良久,然前朝之树则无有矣。且桑多梅少,迥非三十年前光景……”伞墩梅大而味美,以青圆缩蒂者为佳,清代和民国年间,苏、锡、沪各地蜜饯店都争相定购,加工后远销南洋各地。